はじめに

お疲れ様です。

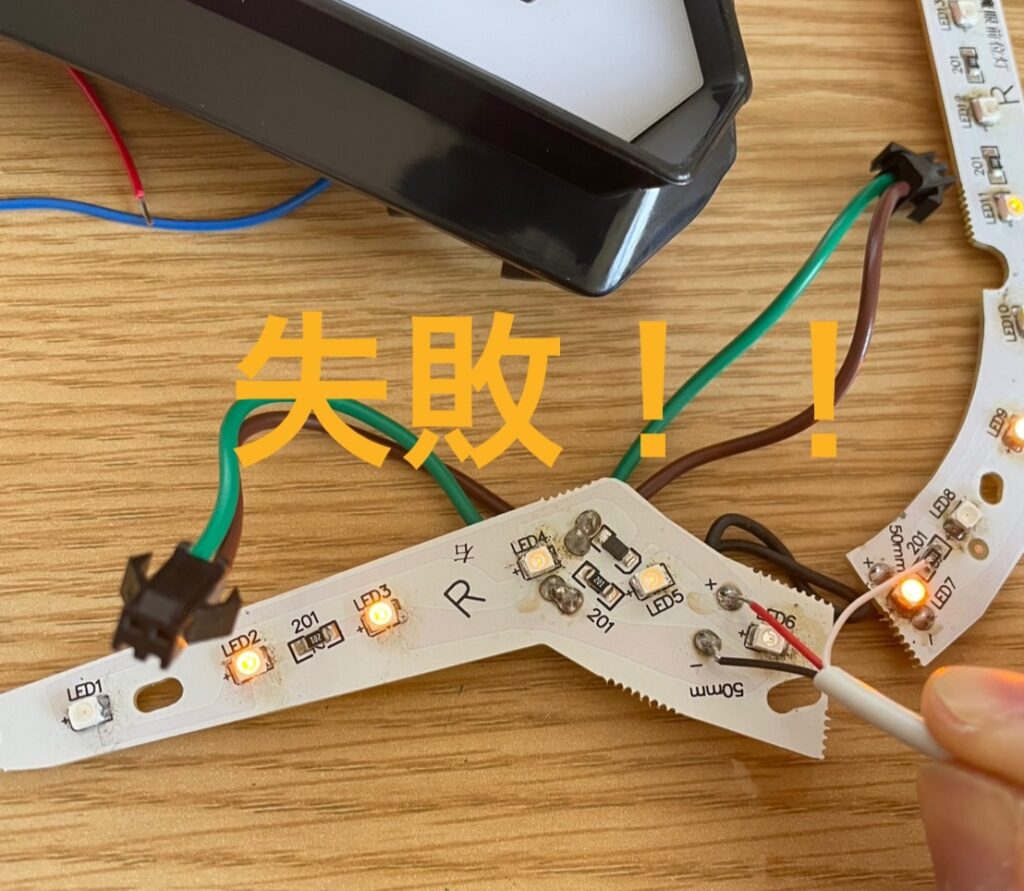

GWはバイクのLEDカラー変更カスタムに着手したものの失敗に終わってしまいました、おしんです。

司法試験も2ヶ月を切った頃ということで、修習生前後の法律事務所を対象とした就活について話そうと思います。受験後に就活を検討している受験生に少しでも有意義な情報が届けばいいなと思います。

僕の就職先はというと、先輩の紹介もあって、内定をいただいた全国展開の一般民事系法律事務所に決めました。

体感としては、就活を必死でして苦労して決めたというより、司法試験に合格しさえすればわりと売り手市場なのではという印象でした(勿論事務所規模や分野によりますが)。

こんな人にオススメ

✅どのタイミングで就活を始めたらいいのか知りたい

✅在学中合格者の就活事情について知りたい

✅何が評価対象とされているのか知りたい

ただ、話の前提として僕の経歴は、至ってごく普通(地方国立大を卒業→東北ロー既習入学→在学1回目合格)なので、「このくらいの経歴の人はこんな感じの就活をしてるのかぁ」というくらいに聞いていただければ幸いです。

就活総論

ネットには、「弁護士 食えない」「弁護士 就職難」「弁護士 稼げない」といった類の記事が蔓延っており、修習生のメンタルを脅かしている昨今。

僕が就活前段階で聞きたかったことはただ一つ。

「在学中合格後に、就活した印象ってぶっちゃけどうなん?」

ってことです。

回りくどいのは嫌なので、まず最初に上記マイナス記事に対処すべく、この記事の総論(要点)的な事項について、質問形式でまとめます。

詳細は後述するので、各自興味がある箇所を目次から飛んでご覧いただければ幸いです

修習生って就職難なんすか?

「アットリーガル」などみれば明らかですが、法科大学院生の募集枠すら多い中で、修習生が就活難なわけないです。

が、都内は競争が激しいのも確か。選り好みしなければ全国どこでも常に募集がある印象です。

評価軸の序列つけるとしたらどんな感じ?

採用側の一般的な評価軸として、年齢その他経歴<学部・院成績<学歴<司法成績<応募動機<人柄<予備合格といった印象でした。

もちろん事務所によって異なるので一概には言えないですが。

司法試験合格後の就活では遅い?

就活スタート時期が早いに越したことはないのは事実ですが、その人の合格への自信や勉強進捗次第です。

よほど大手を希望するのでなければ、合格後に沢山説明会・募集があるので、焦って未知の事務所に決定する方が機会損失だと思います。

就活各論

いつ就活を始めたのか?合格発表後では遅いのか?

既述のとおり、大手であればサマクラやウィンクラなどで殆ど募集枠が埋まっているのは事実ですが、それ以外の事務所の殆どは、エントリー母数が跳ね上がる合格発表後を目途に募集求人や説明会エントリーを大々的にかけていると思われます。

僕は合格発表後に、初めて事務所説明会に参加するなど、新卒弁護士を対象とした就活を始めました(遅すぎとかいわないでください)。

大学生のときはロー入試に全振りして就活を経験しなかったですし、合格発表前には一切就活関連の行動は行っていませんでしたので、正式な就活は初めてだったんです。

合格前に一切就活しなかった理由は、①1回で合格する自信が0%だったこと、②合格しなければ受験前に就活にあてた時間に後悔すると考えたこと、にあります。以下、補足します。

①自信0%問題

合格発表前に投稿した僕のYouTubeをご覧になっていた方はお察しのとおりですが、僕は合格に全く自信がなかったんですよね。「自分ごときが、腐っても日本最難関クラスの試験に1発で受かる自信なんて持てるはずがない」って思ってましたので笑。

情けない話ですが、後述のように普通に別業種(地元の市役所)のエントリーもしていました笑。

②受験前の就活失敗したら後悔する説

一応、不合格の場合でも内定を留保してくれる事務所もあるみたいですが、とはいえ、その内定を得るために費やした労力・時間が戻ってくるわけじゃないので、普通にそんな精神的・能力的余裕はありませんでしたね。

例えるなら、告白すらしてないのに、付き合ったあとのデートプランを頑張って考えているような感じでしょうか。そもそも付き合ってからじゃね?みたいな、デートプラン考えてたのに振られるとか逆にキツイし笑。

相当な美男美女だったり、告白成功の自信がある人は先々のことを考える余裕があるようですが、やはりフツメン程度の人からすると「告白成功に全振りしたほうがいいだろ!!」と考えるのは普通です。

だから告白成功(=合格発表)後にデートプランを計画(=就活)するのは決して遅くはないし、至極普通のことと思っています。

この思考回路は、凡人じゃない人からすると理解されないみたいですが。。。

どのように進めたのか

中堅ローあるある

予備勢やいわゆる上位ローの方々であれば、事務所や企業側から積極的に求人や説明会が舞い込んでくるみたいですが、残酷なことに東北ローにはそんなシステム存在しなかったので、「各自勝手にやれ」という感じでした。

そこで、限りある人脈と、オンラインを駆使して自己流で就活を進めることにしました。

意外と使える「リーガルジョブボード」

具体的には、①合格発表後に、「アットリーガル」で自分が興味を抱いた事務所をマーク&エントリーしてみる、②「ひまわり求人」で好みの条件検索をかけて広く調べてみる、③「リーガルジョブボード」に登録して自分の希望に沿った求人が届くように設定するといった感じです。

おそらく①を軸に就活している方が圧倒的に多いように思いますが、掲載事務所・企業の規模などが偏っていたり、詳細な情報が薄かったりするので、②③で補完していたという感じです。

合格発表後は各事務所がこぞって説明会開催など募集をかけるので、逃さないように1日に何度かサイトをチェックして、気になるところは必ずエントリーするようにしていました。

これら①~③を通して就活はしたものの、結局は東北ロー時代にご縁のあった先生方の所属する事務所に内定をいただいたので、直接的には上記サイト経由で就活を完了したわけではないです。もっとも、①~③で比較対象として様々な事務所を見れたことは非常に有意義だったと感じています。

実は、専業浪人が怖すぎて合格発表前に別業種で就活していた。

同期の友人にコレを話したら普通に笑われたんですが、主観的には不合格を確信している場合、受験後に合格前提の就活なんて無理じゃないすか?笑。

現代の司法試験は半分が受かるとはいえ、実際は半分以上落ちているわけです。さらに受験回数に比例して合格率も極端に下がるし…。

専業覚悟の守りの就活

僕はその意識が人一倍強かったために、もはや守りの就活として、なんと地元の市役所にエントリーまでしていました笑

口だけの冗談で「落ちた」と言っていたわけではなく、ガチで「落ちた」と思っている人にしかできない行動です。当時はこの年で自分の将来が確立できていないのが本当に怖かったんです。

法科大学院生とは無縁の「アカリク」に登録して爆死

具体的には、合格発表前1か月前くらいから院生の就活エージェントとしてはわりと有名な「アカリク」に登録してそのエージェントさんと面談したりして法科大学院生の就活事情や僕自身の自己分析的なことをしてました。

このとき、アカリクは殆ど理系院生向けであることを知らなかったために、アカリク上で法科大学院生の求人が一切ないことに絶望して、「一般企業で院生を募集しているのは理系しかねーじゃん詰んだ」ってメンタルに陥りました笑。

今思えば、普通に上記求人サイト「ひまわり求人」「リーガルジョブボード」に登録していれば、法科大学院生の募集もかなりあったので、公務員にエントリーするなんて考えなかったとおもうんですが、当時は必死だったのもんで笑。

事務所選びの判断軸

皆んな「とりま大手」思考になりがち

辛い司法試験界隈に参入したプライドの高いみなさんのことですから(ド偏見)、長い期間苦労して合格した暁には、知名度があり、すげぇ金がもらえて、キラキラした法律事務所で働きたい!と思うのは自然のことだと思います(?)。

僕のロー同期でも、優秀な人ほど4大や都内の準大手企業法務系にエントリーしてた印象です。なんてわかりやすいのでしょう笑。

現に、僕自身も最初はそうした世界に憧れもあって、就活し始めの頃は、説明会もとりあえず大手に絞ってエントリーしていました笑。

本当は何が大切なの?

しかし、その後に、自分がどういった事務所で働きたいのか、本音で自己分析していった結果、自分が一番大切にしたいのは「金」とか「見栄」じゃなくて、ざっくり言うと「そこで働きたい=その事務所に貢献したい」と思えるような事務所かどうか?じゃないかという考えに行き着きました。これまで自分自身の進路選択をみても、どちらかというと他人からどう見られるかではなくて、自分がいる環境を何より重視してきたなと思いまして。

また、大手法律事務所に就職した同期の友人や就活をする中で出会った人々から聞く限り、大手事務所の仕事内容や勤務環境を聞いて全く向いてないなぁと思ったので、その時点で選択肢から削除していった感じです笑。

具体的な重視事項

具体的に僕が重視したのは、少なくとも入所後3年は働くであろうことを見越して、①仕事内容・勤務時間・待遇、②人間関係・社風、③事務所立地といった、自分が腰を据えて仕事に専念できる環境があるか否かという点です。きっと少なくともこの3点が揃っていれば、「その事務所で働きたい」と心から思えるな判断しました。

パワハラなどの問題行動がある事務所は以ての外ですが、いくら給料が良くても、プライベートを犠牲にして馬車馬のように働くのも普通に嫌じゃないですか。

ただ、上記①~③はなかなか事務所HPや口コミでは実状が計り知れない部分があるので、説明会(対面が望ましい)や事務所訪問をしてみて、実際に事務所で働いている先生方・事務員さんとお会いして、その雰囲気を体感するのが一番かと思います。

まさに百聞は一見に如かずで、事務所のHPや募集要項をみるとパーフェクトな印象だったのに、実際の説明会に参加してみると「なんか空気感あわんな」と思わせる何かを感じ取れたりします。現に、僕もその空気を感じてエントリーを辞めたところもありました。

結局は、自分が何を大切にして、どういった事務所で働きたいのかを分析した上で、それに合致しそうな事務所には積極的にエントリーしてみるしかないです。

僕は運よく、そこで働いている先輩から内情を聞いていたのでイメージが湧きやすかったですが、前知識がない状態だと実際に働いている若手の先生に内情を聞くのが一番です。

司法試験など成績・経歴の評価

特に、大手や準大手の企業法務系など競争率が高いところはこの観点もわりと評価対象のようです。まぁ、「予備合格」であれば他が相対的に劣等だろうが、どこでも100%優遇されますが。

そもそも競争率が激しい以上は形式的な基準である程度選別が必要ですから仕方ないですよね。

良いに越したことないが、見ない事務所も多い

成績が良いに越したことがないのは事実です。

現に、僕の友人で司法の成績が以上に高かった人がいたんですが、合格発表前にエントリーした際には書類落ちだったのに、発表後に成績を返送したら手のひら返してきたってケースも耳にしました笑。

僕がエントリーした事務所は、最初の書類審査の時点で司法成績の提出を求められるところと、面接まで一切成績関係を求めないところで半々くらいだったので、こればかりは事務所によるとしかいいようがないです。

仮に審査対象だとしても、よほど最底辺の成績でなければはじかれることはないと思いますよ笑

まとめ

いかがだったでしょうか。

大まかな流れとして、

①案件分野や働き方の方針決定

②差別化を図れる自己分析を反映したエントリーシート作成

③一般的なコミュニケーション能力を駆使

を遵守すれば、内定はほぼ確実にもらえると思います。

早いに越したことはないですが、あくまで「受かる」ことを大前提とした活動であることは間違いないので、ご自身で就活時期の適正を見極めて、後悔ないように備えていただければと思います。

コメント