はじめに

司法試験からだいぶ離れた生活をしていますが、R7年司法試験まで残り3か月を切ったということもあり、論文対策に特化した記事を執筆したいと思います。

こんな人にオススメ

☑自分の論文対策が適切か知りたい

☑1元化教材について知りたい

☑重問だけで合格できるのか知りたい

☑添削サービスの利用要否について知りたい

上記リンク先の記事とはだいぶ言っていることが矛盾している(「重問だけじゃ無理」なんて言ってませんでしたからね笑)ので、

ロースクール受験生やロー受験レベルの勉強法が知りたいという方は、そちらの記事をご覧ください。

もちろん、ロー入試であれば、【重問&論証集は最強】という認識は今でも変わっていません。

あくまで、

司法試験となると、さすがにそれだけじゃあ太刀打ちできないという意味です。

全科目共通の勉強方法

基本的な勉強スタイル

私のBlog記事やYouTubeをご覧になっている方はご存知かと思いますが、私は完全に勉強ソロ活派です。たまに複数人での自主ゼミ等に参加するなんちゃって自称ソロ活野郎とはレベルが違います。

本当に常に一人で勉強することにこだわっていました。

理由としては、

①私の性格上誰かと勉強すると自分の勉強リズムやメンタルに悪影響が生じやすい

②ロー受験のころから、自分の信じた教材をひたすら回す方が自分で勉強の進捗が把握しやすく、そもそもそれ以外の勉強法を取り入れる余裕がなかった

という2点が大きいですね。

同期の合格者の方々をみると、確かに優秀な人はみんな自主ゼミを組んだりソクラテスも積極的な人が多かったりして、一人で勉強するよりもそうした勉強会を取り入れている人が成功する事実も確かにあります。

ただ、個人的に、私のようなそもそも法律の勉強スタートも理解も遅い人間であれば、そのような学部の早い段階でゴリゴリに法律勉強をしてきたサラブレッドな方々と渡り合えるわけもなく、普通にレベル差に圧倒されて逆に変にメンタルやられるのが通常だと思うんですよね。

だから、何度も言ってますが、

自分が身になっていると実感でき、継続しやすいスタイルでやる

のが間違いなくその人にとっての最善の勉強法であると考えています。

まぁここは私のBlogなので、私見も述べておくと、ゼミなんか組まなくても普通に受かることはできるし、ゼミ至上主義的な発想には反対です。人によって吸収のしやすい勉強スタイルは絶対に十人十色なので、「コレ」という勉強法は一概に言えないですから。

一元化教材の不可欠さ

ロー受験時代は、受験校毎の過去問演習は殆どせず、重問&論証集を中心としてやり込んでいたため、下記のように色々な教材に手をつけるということをしませんでした。

そのため、重問&論証集を開けば、今まで自分が学習してきた知識がまとまっており、別途一元化教材を用意せずとも、それが一元化教材として機能していたと思います。

しかし、ローに入学してからは、授業、基本書、市販演習書、過去問演習といったように自分の知識が多方面に散在してしまったので、受験までにこれらを一元化できる教材がないと自己満で終わるなぁという認識がありました。ロー受験時にお世話になった先輩からも、「天才でない限り、1元化がないと合格は厳しい」旨の意見を伺っていたので、少なくとも受験までに作成しようと決めていました。

そこで、新司法試験の前年度過去問演習が全科目だいたい終わった段階で、それらの知識を自分の作成したB5論証集にまとめていった感じです。全て論証集を1から作るのは常人にはできないと思うので、予備校やメルカリで上位合格者が個人販売している既成の論証集を基礎として、そこに自分が過去問演習を通じて培った知識を、自分なりの言葉や図にしてまとめてました。

いつ作り始めるべきか

1元化教材が必要なのはわかってるが、じゃぁいつから作ればいいだ?という質問も飛んできそうなので記載しておきます。

ロー入学後すぐです。

1元化教材の着手は早いに越したことはありません。結局あとからまとめるにしても、どこにあの知識あったかな?と過去問や問題集を探すのは時間の無駄ですし、知識がそのまま散財して放置される可能性が高いです。

現に、私はロー最終学年に上がった段階で作り始めたので、司法過去問演習をする前の勉強の最初から1元化教材を作ればよかったなぁと当時は常に後悔していましたね。

ただ、司法試験の過去問は1回解いたくらいでは全く理解できなかったので、下手に浅知恵をまとめるよりは、3回以上演習を積んだ段階で培った知見をまとめられた点は良かったのかなとは思いましたが。

とにかく過去問・出題趣旨・採点実感を研究する

☝といった趣旨の大量の書籍が出版されているのは司法試験くらいじゃないでしょうか笑

過去問・出題趣旨・採点実感の3点セットを過去問前年度網羅すれば、試験的に何が求められているのか、何をしてはいなけいのか、最低限の作法をクリアできます。

司法試験委員のいうことこそが司法試験界隈では正義。

これが真理だからです。

試験本番の緊張感もあるので当然っちゃあ当然なんですが…

毎年の出題趣旨を見る限り、何を聞かれて、何を聞かれていないのか、この点を見過ごして全然出題趣旨に沿ってない回答をする人が毎年多いみたいです。(まぁ人のこと言えないんですが笑)。

EやDが複数あっても総合評価で合格できてしまうのは、おそらく上記最低限の作法ができていない人がかなり多いことの証左だと思っています。

毎年同じことがかかれている科目もあったりします。

例えば、誘導の多い行政法だと、訴訟選択とその主張の当否という形で問われた場合には、(論点を限定して述べよといった指定が無ければ)まず手段としての訴訟選択をバシっと行って、問題となる論点以外の訴訟要件も網羅的に検討するというような形式的なところです。

アガルートのテキストを利用されている方ならわかるかもですが、殆ど趣旨・実感に言及ないですよね。

過去問講座を使ってないので詳細にはわからんですが、少なくとも重問にはないです。

一方、公法系では加藤ゼミナールだと、解説部分に趣旨・実感の両面へ言及があり、特に公法系では重宝しました。

公法系は、科目の中でも特に特殊な問われ方がされており、加藤ゼミナールで問われ方や書き方を分析(意見書形式ではどのように判例を引用して自説を検討するのかetc…)したり、何を求められているかについて丁寧に解説されているので、どの予備校より抜きん出て優れていると思いました。

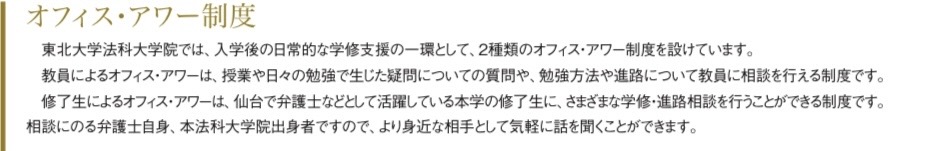

東北ロー出身弁護士の添削サービスの利用

私は、上述のとおり、ロー入学前~司法受験まで完全に一人勉強で貫いたため、誰かに添削を受ける機会が著しく少なかったです。

そこで、東北ロー生ならだれでも無料で使えるという「修了生オフィスアワー」(以下、「本制度」という)なる添削制度を毎月欠かさずに利用していました。

おそらくどのローにもこういったサービスが提供されていると思いますので、あまり人から自分の答案を見てもらう機会がない人にとっては、

定期的に合格者かつ第三者視点から答案を添削してもらう機会を設けるのが短期合格には不可欠

だと考えています。

ローで提供がない場合は、予備校の答練を利用するのが速いかなと思います。

一応、母校の本制度を説明しておくと、

・毎月1人1回程度(多くても2回)、学習相談や添削指導を受けられる。

・1人~複数人OK

・受講申込が早い者勝ちで、競合すると翌月を待つしかない

・一回の添削指導で添削依頼できるのは1科目まで

・先生の指名が可能(毎月指導できる先生は4人くらいしかいないのであまり選択の余地はない)

・指導担当の先生はかなり優秀である(総合2桁、短答1位合格者の方もいました。)

・選択科目の添削ができる先生はおそらくいない

といった感じです。

中堅国立ローはおそらく私大ローみたいに金がないので、あまり添削指導者となる先生を沢山は雇えない(早稲田のようなチューター制度などもっての外)ので、

利用機会としてはかなり少なくなりますが、個人的には合格できた要因の大きな1つなので、本制度を設けてくれた東北ローには大変感謝しております。

僕がロー生だったころは、本制度の利用者が殆どいない状況で(なぜか認知度も低く、友達でも受講していた人を見たことがない)、僕が学内で一番利用していたかなと自負しているほどです。

※ただ、この記事がもし沢山の東北ロー生に閲覧されれば競合率が上がるかもしれないので、TKCの連絡欄を先生方の予定表開示日にはこまめにチェックして、早めに申し込んだ方がいいですよ笑

個人的にはN先生、I先生、H先生は受験を意識してかなり勉強になる指導をしてくださるので、おすすめです(お三方がいなかったら合格できなかったのではないかなと思うほどです)。

科目毎の勉強方法

科目毎の勉強方法をこの記事でまとめて解説すると、バカみたいに文字数が多くなってしまうので、

後日別記事にまとめてこちらにリンク貼りますね。

まとめ

いかがだったでしょうか。

ロー入試と大きく違うのは、過去問をかなり緻密に分析しないと試験的にはコスパの悪い勉強となってしまうということだと思います。

重問(その他基礎学力を身に着けるためのテキスト)と過去問では、科目によって問われ方や出題形式が異なるためです。

以下、本稿の要点をまとめておきますね。ではでは~。

1 勉強スタイルは人それぞれで、正解はない。その人が効率的と実感し、かつ、継続しやすいスタイルが一番

2 自主ゼミ組まないなら添削サービス利用は必須

3 過去問・出題趣旨・採点実感が正義

4 一元化教材は必須。予備校のでも自作でも、知識散財防止のため、今すぐ作れ

コメント