僕が本格的に短答試験対策を始めたのはロー入学直後のことでした。

当時はパーフェクトしか使うつもりはなかったんですが、予備試験短答や予備校の模試を経験してみて、パーフェクトだけでは結果が出ないことに焦りを覚え、司法試験直前の4月に肢別本に手を出して、結果的には合格者平均点を取ることができたんですよね。

そこで今回は、下記リンク先の記事が好評だったこともあり、私が愛用していた2冊の本について詳しく紹介しようと思います。もちろん案件とかじゃないんでご安心くださいw

☝書籍に限定しない短答対策全般的な対策方法についてはコチラの記事で解説しています!

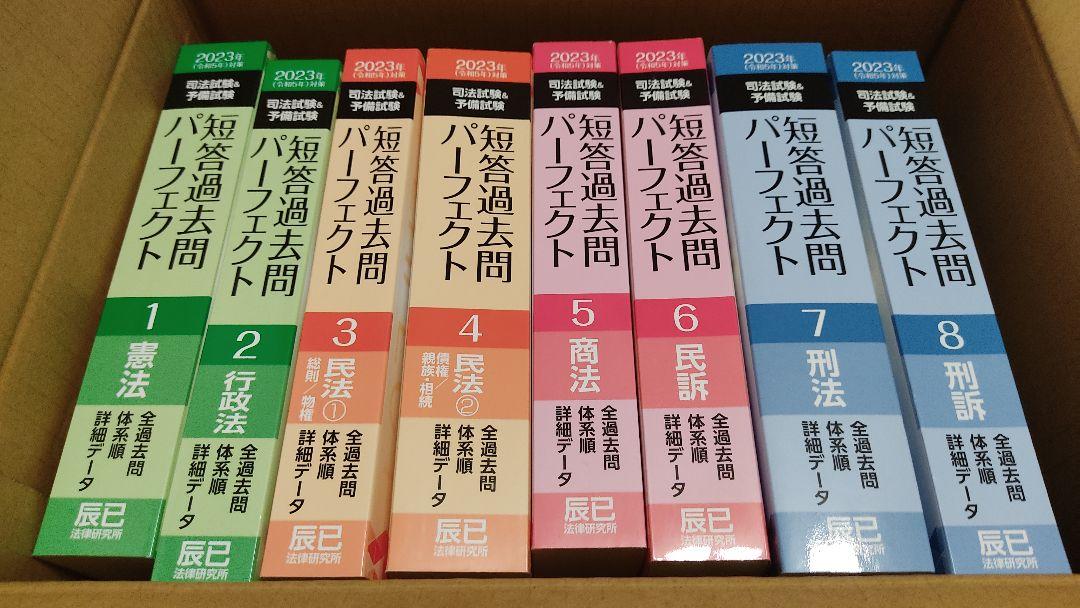

短答過去問パーフェクトについて

パーフェクトでの対策開始時期

僕がパーフェクトによる学習を本格的に始めた時期は、ロースクール入学後の4月からです。この時期に始めた理由は、合格者の傾向として短答対策はかなり早い段階で始めていることや、7月の予備試験を試しに初受験して知識レベルを客観視したいと考えたことにあります。

ロースクールの学習に支障がない範囲で、主要3科目については急ピッチで3周程度回しました。結果的に予備は短答で落ちてしまったものの、主要3科目については平均点を十分上回る点数をとることができました。

ここで得た教訓は多かったです。というのも、短答式試験は主要3科目だけでもパーフェクトは相当な問題数があり、1冊あたり周回するのにどの程度の時間を要するのか、どのようなやり方が効率的かという点について、人聞きの情報ではなく、早い段階で体得することができたからです。

また、パーフェクトさえやり込めば実際に結果が出るという経験をすることで、少なからず自信に繋がりました。正直当時の基礎固めがなければ司法試験には間に会わなかったと感じています。

効果的な学習方法

パーフェクトでの演習を繰り返す上で最も効果的な学習方法は、どの合格者も言及するように、パーフェクト1周目で如何にわかる/わからない問題を選別するという点です。

1周目は初見の問題が多く、単調な作業で精神的・肉体的にも辛い時期である一方で、その際に上記観点を意識しておくと、それ以降で取り組む演習量を減らすことができ、さらに演習スピードを速めることができます。演習回数が重要なのではなく、わからない問題にのみ時間を割くということが何より重要です。

これを2,3周していくにつれて、頻出する条文や判例、自分なりの解き方の工夫、苦手分野などにも気づけるようになります。人によりますが、この程度のレベルに到達するには、平均的なロースクール生であれば少なくとも3か月は要すると思います。つまり、在学中受験を検討されている方であれば尚更、早い段階で取り組むことを強くお勧めします。

この点、パーフェクは姉妹書である肢別本との相性も非常によく、パーフェクトで培った基礎知識を踏まえ、肢別本を使って苦手分野を重点的に効率的に回すという勉強法も、直前期には可能です。

パーフェクトまとめ

短答式試験を突破するためには、最低限、パーフェクトを早い段階で3~4周することができれば、周囲の受験生と差をつけることができ、少なくとも毎年の合格ラインを割ることはないと考えます。

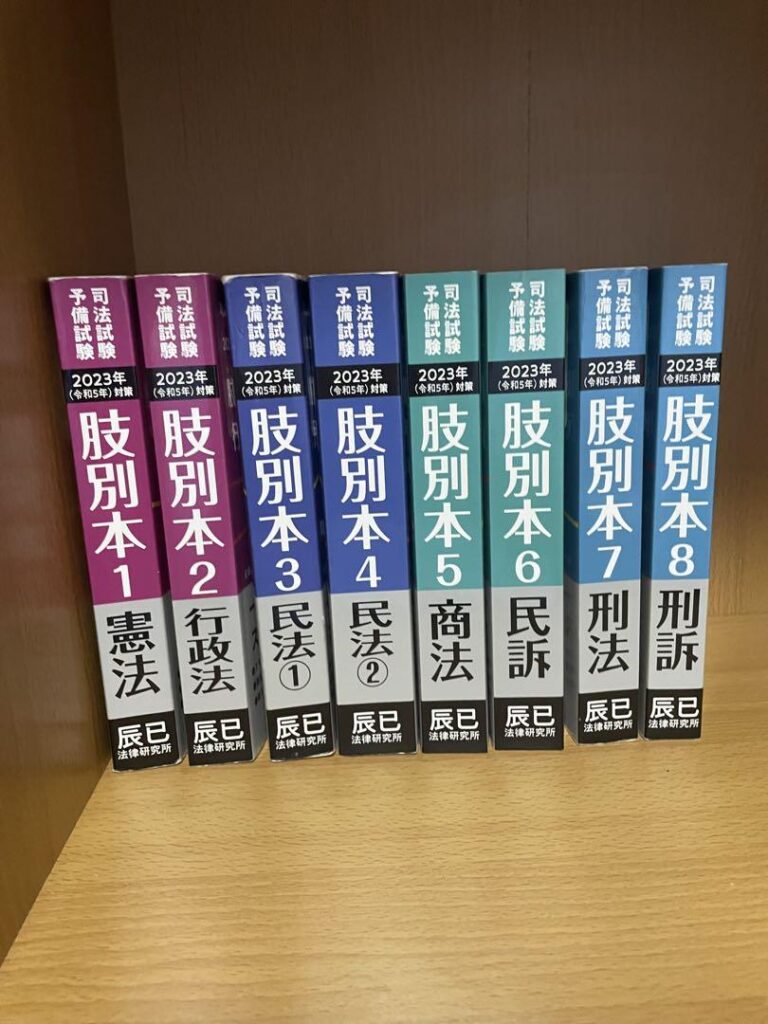

肢別本について

本書籍の使用をおすすめしたい方

肢別本は、短答過去問パーフェクトがその分厚さゆえに手が回らない短答初学者の方だけでなく、パーフェクトを周回した一方で思う様に点数が伸び悩んでいる方や、直前期に短時間で苦手分野の知識確認を行いたい方にも即効性のある演習書であると思います。

というのも、私は7月の司法試験を目前に控えた4月時点までパーフェクトを利用しており、既に4周は回していましたが、年度別過去問演習やTKC全国模試でも、100点前後の点数に止まっていました。この時点で、パーフェクトを周回して基礎固めができているはずなのに、合格者平均点に達しないことに焦りを覚えていました。

パーフェクトにはない肢別本の強み

そこで出会ったのが、肢別本でした。肢別本の良い点は、パーフェクトと異なって、①複数の選択肢から答える形式ではなく1問1答形式であること、②過去に重複して出題された問題は1問として集約されていること、③パーフェクトと比較して解説が最低限であるため、短時間で知識を確認できることが主に挙げられます。

当時の私の課題は、基礎固めではなく、間違える問題についてのみ何度も演習を繰り返すという点にあったので、肢別本は上記①~③の点から非常に重宝しました。

特に①②の点は、演習時間が限られている直前期においては、非常に学習効果が高いように思います。例えば①については、必ず1問1問に向き合う必要があるため、パーフェクトでは正解の選択肢を消去法で選んでしまうといった問題を克服し、肢毎の習得度が図りやすいです。

また、②については、過去3年で出題されている問題を1回の演習で済ませることができるため、演習回数を減らしつつ出題歴の多い問題を意識できます。さらに、最新の肢別本では、令和に出題歴のある問題は年度が網掛け表記されており、近年の出題傾向についても把握することができる点も非常に勉強になりましたね。

肢別本の注意点

ただ、肢別本を利用する上で注意すべき点があります!

良くも悪くも1問1答形式は、実際の短答式試験の出題方法とは乖離しているという点です。

そこで、パーフェクトで基礎知識を網羅して全体像を掴んだうえで、肢別本を知識の集約・完成として補充的に利用するというのが最も効果的な使い方であるように思います。

例えば、毎年必ず数問出題される刑法の穴埋め問題、長文問題は、肢別本ではなくパーフェクトで実際の出題形式に触れて演習を重ねる方が効果的なように、科目や問題の特性に合わせてパーフェクトも利用することは大切であると思います。

肢別本まとめ

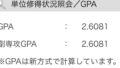

結果的に、私は直前期(受験直前の4月)にパーフェクトから肢別本に切り替えて何度も演習を繰り返したことで、本番では合格者平均点を超えることができました。これは、パーフェクトだけを漫然と周回するだけでは到達できなかったと思っています(結果論といわれればそれまでですが笑)。

同様の悩みを抱えている受験生は、一度書店で中身を確認したうえで、肢別本の利用も視野に入れると試験対策上効果的かもしれません。

総まとめ

短答対策にも様々な書籍が出回っており、これさえやっておけばいい!!という書籍としてはどの合格者も「短答過去問パーフェクト」を第一に挙げると思います。それは真理であり、間違いないです。

が、少なからずそのようにコメントする合格者の方々はそもそも優秀層であったり、勉強コスパに優れた能力を有している可能性が高いです。

なぜなら、3科目とはいえ、そもそも六法より分厚いパーフェクトを2,3周した程度で合格平均を採れるような人は個人的には異次元だと思うからです笑。

そこで、(少なくとも僕の様な凡人にとっては)パーフェクトで培った基礎力を「肢別本」で周回することで、さらにコスパ良く演習を積むことができ、合格に必要な知識を完成させることができるのではないか?と考えています。

確かに。受験期に取り組む書籍の本をアレコレと増やすことはリスキーですが、本記事のように様々な合格者の意見を参考に、自分の勉強フェーズに見合った書籍を取捨選択していくことは大切だと思います。

コメント